Von schlammigen Gässchen zu festen Strassen

Der Tiefbau bewegt die Menschen. Einerseits sind Strassenbauprojekte unerlässlich für die Vorwärtsbewegung und damit für Lebens- wie Standortqualität, andererseits sorgen Baustellen für temporäre Einschränkungen und teils für Verstimmung. Das ist aber keine neuzeitliche Erkenntnis, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Ein Blick, der gleichzeitig offenbart, wie viel Arbeit der Strassenbau für die Bevölkerung bedeutete.

In Sachen Strassenbau war Liechtenstein lange äusserst schlecht entwickelt – abgesehen von der antiken Römerstrasse und der vermutlich mittelalterlichen Strasse, von der ein Stück im Schaaner Schmedgässle zu sehen ist. Eine Quelle aus dem frühen 16. Jahrhundert gibt aber immerhin einen Einblick in die Gassen, die in der Gemeinde zu dieser Zeit bestanden haben. Manche sind lediglich als solche, also eben als «Gassen», bezeichnet, andere schon konkreter benannt wie die «bild gassen», die von der Lage in etwa mit der heutigen Bildgasse identisch gewesen sein dürfte, sowie die «sant peters gass», also die heutige Obergass, und die «Tugsgassen», also die Duxgass. Auch ein «Herrensträssle» wird genannt. Die Landstrasse ist ebenfalls bereits aufgeführt.

Alle müssen mithelfen

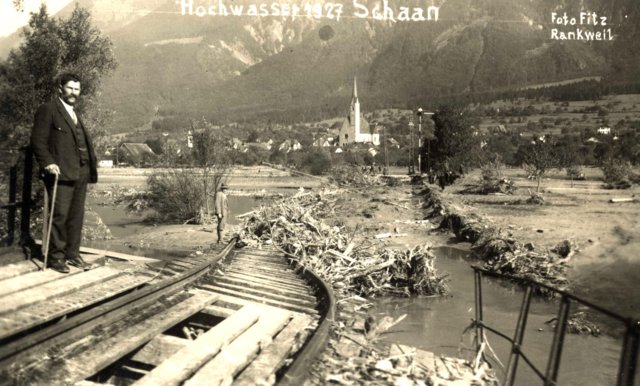

Zum ältesten Bestand der Strassen in Schaan, welche diese Bezeichnung einigermassen verdienten, gehört denn auch die zwischen 1770 und 1786 ausgebaute Landstrasse von Balzers bis Schaanwald, die bis dahin je nach Wetter oft einer Schlammpiste glich. Treibende Kraft war die Regierung, die den Gemeinden im Namen des Fürsten mit gewissem Nachdruck vorschrieb, wie sie beim Ausbau vorzugehen und was sie auf eigene Kosten zu tragen hatten. Wie dies aussah, geht aus einem Schreiben an die Schaaner Ortsvorstehung vom 31. August 1780 hervor.

Darin heisst es, dass die Vorsteher und Gemeinderäte für den Bau der geplanten Strasse einen geschulten und fähigen Mann aus ihrer Gemeinde als Polier vorschlagen müssen, der von der Gemeinde eine Vergütung von 12 Kreuzern für jeden Tag erhält, an dem er auf der Baustelle anwesend sein muss. Weiter hatten sie dafür zu sorgen, dass stets so viele Arbeiter und Material zur rechten Zeit vor Ort sind, wie der Wegmeister es verlangt. Drittens hatten die Materiallieferungen gemäss der Steuerveranschlagung zu erfolgen. Wer mehr Steuern zahlte, musste mehr liefern. Implizit bedeutete dies aber auch, dass die Einwohner die Kosten für den Strassenbau zu tragen hatten.

Gleichzeitig dachten die fürstlichen Beamten in Vaduz an die erforderlichen Werkzeuge und Ressourcen beziehungsweise daran, den Schaanern aufzutragen, dass sie sich darum kümmern sollen. Unter anderem musste die Gemeinde für 400 Wagenladungen Rand- und Pflastersteine sorgen. Das Schreiben aus Vaduz schliesst dann mit einem eindringlichen Hinweis auf die Bedeutung des Projekts: «Die Gemeindevorsteher und -räte sind dafür verantwortlich, die oben aufgeführten Aufgaben zu erfüllen und alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit alle Hindernisse für das geplante Strassenbauprojekt bewältigt werden können und es zu keinen Verzögerungen kommt.» Landstrassenbau war damals also Gemeindesache und damit auch jene der Dorfbevölkerung. Wobei andere den Erfolg gerne für sich beanspruchten, als die Landstrasse – zumindest in Teilen – fertig war.

Maut bezahlen oder Frondienst leisten

Die Oberamtskanzlei hielt am 31. August 1782 in der Weggeldordnung fest, der verstorbene Fürst Franz Josef I. (1726–1781) habe «mit einem grossen Aufwande durch Behilfe und sehr eifrige Mitwirkung der getreuest Lichtensteinischen Unterthanen eine neue Hauptstrasse zum allgemeinen Nutzen gnädigst erbauen und anlegen lassen. So erfordert auch die Billigkeit, dass zu künftig recht guter Unterhaltung dieses so erspriesslichen Werkes von all denjenigen, welche den Nutzen davon geniessen wollen, mittelst Abführung eines gemässigten Weggelds ein nöthiger Beitrag entrichtet werde.» Oder kurz gesagt: Der Unterhalt der fürstlichen Strasse kostete Geld, und das musste irgendwoher kommen. Genau geregelt war, dass das Weggeld von den «Fremden» bei den eigens dafür angelegten Weggeldstationen in Schaanwald, Vaduz und Balzers zu entrichten war.

Dass die Untertanen im Gegensatz zu den Fremden vom Weggeld ausgenommen waren, lag nicht an der Güte des Fürsten oder der fürstlichen Beamten, sondern hatte praktischere Gründe. Die Befreiung war an die Bedingung geknüpft, dass sie die Unterhaltsarbeiten übernehmen. Ausgenommen waren nur die Plankner und Triesenberger, da ihre Gemeinden noch nicht ans Strassennetz angeschlossen, sondern nur über Wege und Pfade erreichbar waren. So brachte die neue Landstrasse den wenigsten Liechtensteinern, die sich meist innerhalb ihrer Dörfer bewegten, einen grossen Gewinn an Zeit oder Lebensqualität, aber den meisten eine zusätzliche Aufgabe, die es zu erfüllen galt – und zwar bis 1848. Danach wurde die Pflicht, für die Strassen Fronarbeit zu leisten, aufgehoben. Für die Arbeiten wurden ab diesem Zeitpunkt Spezialisten beschäftigt und bezahlt. Doch noch zuvor entstanden weitere Strassen auf dem Rücken der Bevölkerung.

Strassen nach Planken, Bendern und an den Rhein

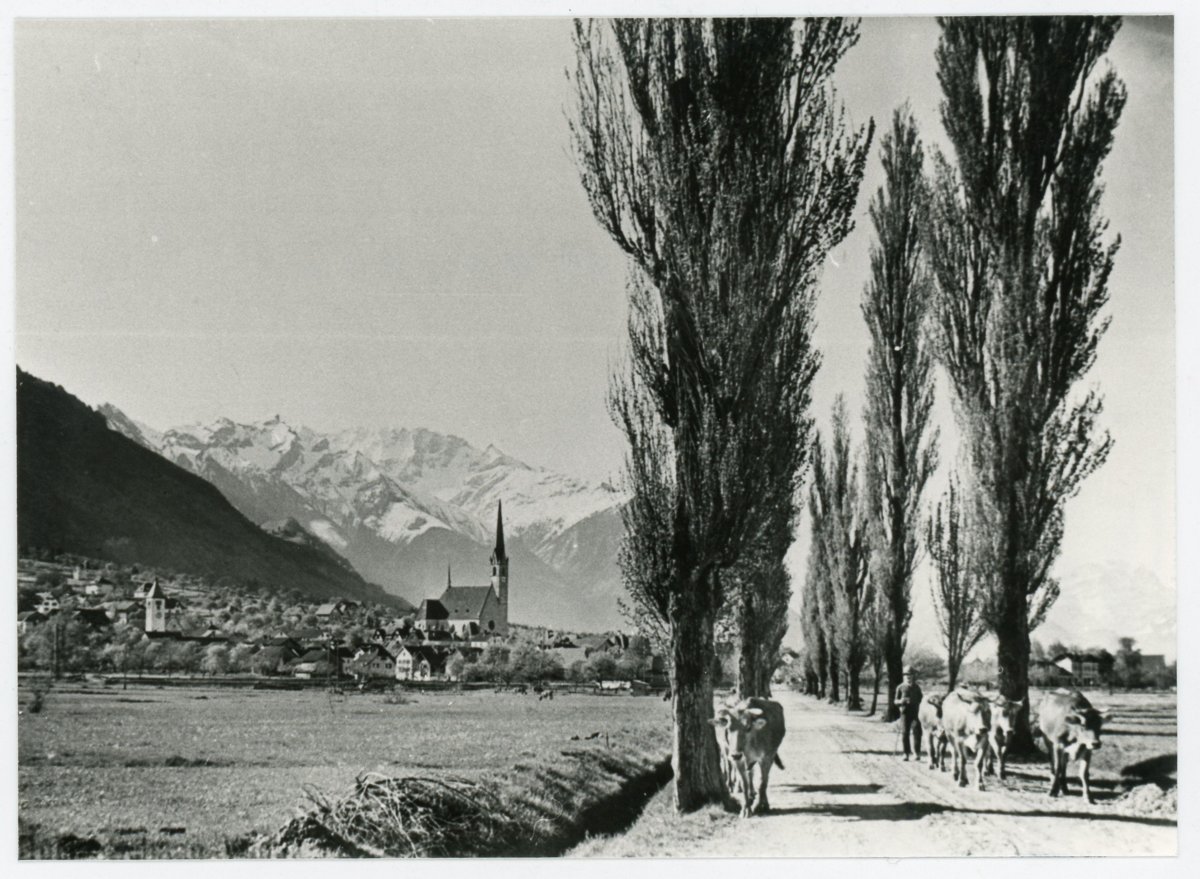

1809 erhielt Planken eine befahrbare Strasse ins Tal und damit die erste leistungsfähige Verbindung nach Schaan. 1847 entstand die Verbindung Schaan-Bendern. Von 1868 bis 1871 wurde die Strasse von Schaan nach Planken ausgebaut. Einen Ausbau erfuhr ausserdem die Zollstrasse in den späten 1850er- oder frühen 1860er-Jahren, noch vor dem Bau der Rheinbrücke – und mittlerweile war der Staat etwas grosszügiger. Die Bodenbesitzer, die ihren Grund für die Verbreiterung hergeben mussten, erhielten 1865 aus der Landeskasse einen Gulden pro Klafter entschädigt.

Da die Strassen, wie erwähnt, bis 1848 in Fronarbeit unterhalten wurden, waren sie meist in schlechtem Zustand. Das besserte sich, als das Land Wegmacher anstellte. Um das Jahr 1900 sorgten bereits 15 von ihnen für ein im Vergleich zu früher gut ausgebautes Hauptstrassennetz. Die Dörfer mussten für den Unterhalt ihrer Gemeindestrassen eigene Dorfwegmacher anstellen. Das lohnte sich, weil der Individualverkehr langsam zunahm. Um 1880 waren die ersten Fahrräder zu sehen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg kam auch der Automobilverkehr in Liechtenstein verstärkt auf. Vorerst war für Autos aber nur das Befahren der Hauptstrassen gestattet. Noch 1915 weigerte sich Schaan, dem Arzt Felix Batliner das Befahren der Strasse nach Planken mit seinem Kraftwagen, zu erlauben, da dies «mit Rücksicht auf die scharfen & steilen Kurven speziell für die Insassen des Autos, aber auch für andere Fuhrwerke & Fussgänger mit Lebensgefahr verbunden» sei.

Asphalt statt Staub

Ab Ende der 1920er-Jahre war es Liechtensteins Bevölkerung möglich, die ersten geteerten Strassen des Landes zu befahren. Nötig gemacht hatte diese Massnahme gemäss dem Historischen Lexikon die in den Ortschaften aufgrund des Automobilverkehrs herrschende «Staubplage». So wurde ab 1929 die Landstrasse geteert, als erster Abschnitt die Strecke Vaduz–Schaan. Bis 1939 war die gesamte Landstrasse zwischen Schaanwald und Mäls geteert. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte erhielten auch die Gemeindestrassen nach und nach einen Asphaltbelag. Neue Strassen kamen jedoch nur noch wenige hinzu.

Eine Ausnahme ist die Schaaner Industriestrasse, die mit dem Ziel projektiert worden war, das Zentrum und die Wohnquartiere vom Zielverkehr in die Unternehmen im alten Riet und in anliegenden Arealen zu entlasten. Am 14. März 2010 stimmten die Liechtensteiner Stimmberechtigten dem Bau dieser 1,4 Kilometer langen Strasse mit einer Mehrheit von 51,9 Prozent zu. Nach einer rund dreieinhalbjährigen Bauzeit wurde die Industriestrasse am 16. November 2013 ihrer Bestimmung übergeben. Bis 2025 kam kein neues Stück Landstrasse in Liechtenstein mehr hinzu, obwohl der Verkehr weiter massiv zunahm und die breite Masse der Bevölkerung keinen Finger mehr für den Bau neuer Strassen rühren muss.

Quellen: Historisches Lexikon für das Fürstentum Liechtenstein / Liechtensteiner Urkundenbuch / Gemeindearchiv Schaan

Auftaktfoto: Die Landstrasse bekam ab 1929 Stück für Stück einen Teerbelag. 1934 war der Bereich bei der Kreuzung zu den Strassen Winkelgass und Im Loch an der Reihe. (Gemeindearchiv Schaan)