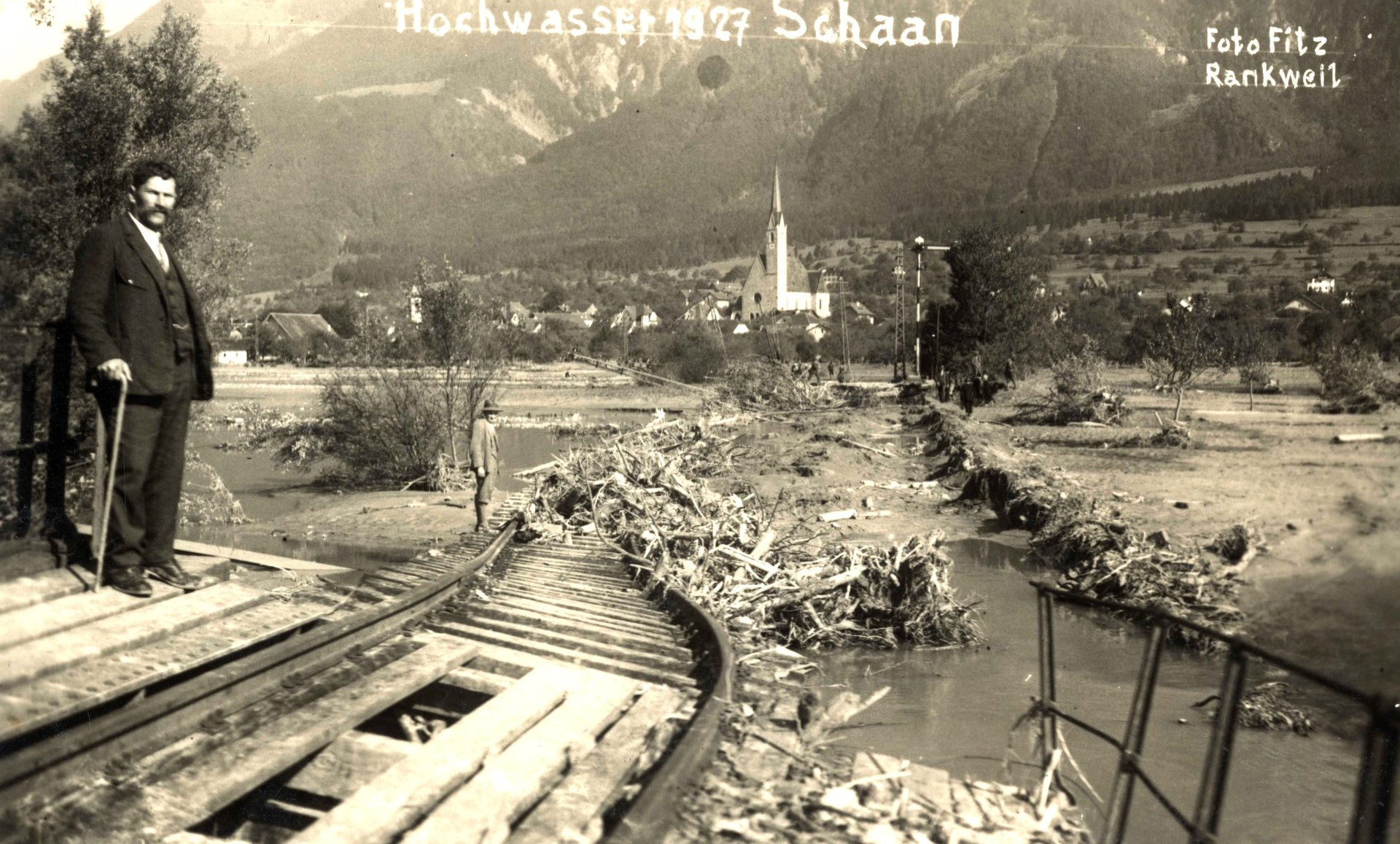

1927: Als der Rheindamm brach

Am 25. September 2025 um 18.30 Uhr ist es genau 98 Jahre her, dass die grösste Naturkatastrophe der Neuzeit über Liechtenstein hereingebrochen ist. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1927 hielt der Rheindamm bei der Schaaner Eisenbahnbrücke nicht mehr stand, und die Fluten ergossen sich über die Felder bis ins Dorfzentrum sowie ins Unterland.

Am Morgen des 25. September 1927, einem Sonntag, ging der 24-jährige Schaaner Emil Falk mit seinem Pferdefuhrwerk einen Weg, den er schon Dutzende, wenn nicht Hunderte Male zuvor gegangen war. Es war seine Aufgabe, die Milch aus der Sennerei zum Bahnhof in Buchs zu bringen, von wo sie mit dem 8-Uhr-Zug weitertransportiert wurde. Doch an jenem Tag war etwas anders als sonst. Am 24. September hatte es unaufhörlich geregnet. Es handelte sich um für die Jahreszeit aussergewöhnlich warmen Gewitterregen, der den ersten Schnee, der auf den Bergen im Einzugsgebiet des Rheins lag, schmelzen liess. So war der Fluss stark angeschwollen. «Nachdem ich meinen Auftrag in Buchs erledigt hatte, trat ich wieder die Rückfahrt an», schrieb Emil Falk rückblickend. «Nur widerwillig gehorchte das Pferd meinen Befehlen. Ich hatte Mühe, das Tier über die schwankende Rheinbrücke zu lenken. Bei den vielen Einschlägen des angeschwemmten Holzes an die Grundpfeiler verweigerte das Pferd jeweils die weitere Überfahrt.»

Die Kirchenbänke leeren sich, die Drähte laufen heiss

Falk schaffte es dennoch nach Schaan, wo er auf Rheinkommissär Edmund Risch traf. Auch ihm bereiteten die Wassermassen und das Treibholz Sorgen. «Er befürchtete Schlimmes, wenn das Wasser weiterhin so steige, denn in der Zeit zu meiner Rückkehr – zirka eine halbe Stunde – sei das Wasser um etwa einen Meter gestiegen.» Im Dorfzentrum angekommen, fragten allerhand Neugierige Falk über sein Erlebnis aus. Menschen waren viele auf den Strassen, denn es ging bereits auf das Hochamt – den Gottesdienst am Sonntagmorgen – zu. Die Feuerwehrmänner konnten an dieser Messe jedoch nicht teilnehmen. Sie wurden von Vorsteher Ferdinand Risch an den Rhein beordert, um gefährdete Stellen im Damm zu verstärken.

Auch Postmeister Fritz Walser konnte nicht zum Gottesdienst gehen. Er versah seinen Dienst am Telefon, dessen Drähte heissliefen. Aus Malbun kam die Meldung, dass kein befreiender Schnee in Sicht ist, eine Nachfrage bei der Pegelstation in bündnerischen Reichenau ergab, dass das Wasser weiter steigt. Um 10 Uhr drohte der Fluss an einigen Stellen über den Damm zu laufen. «Voller Sorge eilt Vorsteher Risch zur Kirche und lässt die Geistlichkeit verkünden, dass sich alle wehrfähigen Männer an den Rhein begeben möchten, da das Hochwasser eine ernsthafte Bedrohung darstelle», erinnerte sich Emil Falk. «Spontan leeren sich die Kirchenbänke auf der Männerseite. Ein Raunen geht durch den Kirchenraum. Heimliche Furcht und Angst bewegt die Herzen der übrigen Beter. Flehentliche Gebete steigen zum Himmel, um Abwendung von Unglück und Gefahr.»

Brücken als Schwachpunkte

Unterdessen ging der Starkregen weiter. Um 13.30 Uhr erreichte der Pegel einen neuen Höchststand. «Die Wehrmannschaft hat alle Mühe, an den durch Dammsenkungen gefährdeten Stellen dem reissenden Element Herr zu werden. Sandsäcke, Steine und Stauden werden aufgeschichtet», schrieb Falk. So sollte eine Hinterspülung des Damms verhindert werden. «Mit wahrer Todesverachtung kämpft unsere Wehr Mann an Mann gegen die Elementargewalt.» Und vorläufig hielt der Damm. Doch an der Eisenbahnbrücke, die im Vergleich mit anderen Brücken niedrig lag, staute sich immer mehr Holz. Eisenbahnarbeiter entfernten es unter Lebensgefahr. «Denn noch ist der Nachmittagszug von Buchs nach Feldkirch fällig.» Tatsächlich konnte dieser Zug die Brücke um 15.15 Uhr passieren. Doch die Lage wurde immer prekärer. Um 17.30 Uhr brach die weiter nördlich gelegene Strassenbrücke ein, und der Rhein trug sie mit sich fort.

Die Retter verhindern das Schlimmste

Um 18.30 Uhr wurde der Druck des Wassers und des Schwemmholzes dann auch zu viel für die in die Jahre gekommene Eisenbahnbrücke. «Unter Krachen, Splittern und Gurgeln wird sie aus den Grundpfeilern gehoben und von den schwarzen Fluten fortgetragen», schrieb Falk. Wenige Minuten darauf brach der Damm. «Signale ertönen und mahnen die Wehrmänner zur Flucht. Nun beginnt ein Rennen mit der Zeit, um sich sein eigenes Leben zu Retten! Die Wehrmannschaften retten sich teils über den Binnendamm gegen Vaduz, die Grosszahl flieht jedoch dem nahen Eisenbahndamm zu.»

Doch damit war die Arbeit der Männer noch nicht getan. Während sich die Fluten Richtung Dorfzentrum und Unterland ergossen, galt es zu retten, was noch zu retten war – vor allem Vieh und Menschenleben. Fritz Walser stand das Wasser in der Post währenddessen bereits bis zu den Knien. Doch er sah es als seine Pflicht an, die Unterländer Gemeinden auf das hinzuweisen, was auf sie zukam. Erst danach brachte er sich in Sicherheit. «So hat Friedrich Walser durch seine frühzeitigen Warnungen wahrscheinlich manches Leben gerettet», konstatierte Falk. Nicht gerettet werden konnten hingegen zwei Leben in Schaan. «Durch das Getöse dringt ein gellender Ruf. Wehrmann Albert Kaiser aus Planken eilt den Rufenden zu Hilfe. Doch zu spät! Das reissende Wasser fordert seine Opfer! Bei Rettung der Habseligkeiten wurden Bahnhofvorstand Alexander Prestl und seine Frau vom Hochwasser überrascht und weggespült. Ihr Hilferuf verstummt im Wassergrab!»

Doch wie durch ein Wunder blieben die Eheleute die einzigen Todesopfer der grössten Naturkatastrophe, die Liechtenstein in der Neuzeit heimgesucht hat. Die Gebete der am Vormittag in der Kirche Verbliebenen waren – zumindest teilweise – erhört worden. Doch für Emil Falk war an einen Weg nach Buchs am Morgen des 26. September nicht zu denken. Der 8-Uhr-Zug Richtung St. Gallen musste ohne die Milch aus Schaan abfahren.

Fotos: Gemeindearchiv Schaan