Eine tödliche Explosion in der Egerta

Die Energiewende ist kein Phänomen der Moderne. Bereits zu Beginn des vorletzten Jahrhunderts war in Schaan die Nutzung einer neuen Form von Energie Thema. Damals ging der Weg allerdings nicht weg vom Gas, sondern hin zu ihm. Zum Azetylen, um genau zu sein. Der Trend war zwar nur von relativ kurzer Dauer, sorgte jedoch für einige bürokratische Geplänkel und nahm ein tragisches Ende.

Am 24. November 1901 fand die Gründungsversammlung der Azetylen-Genossenschaft Schaan statt. Ihr Zweck war die Erstellung einer Azetylen-Zentrale für die Beleuchtung von Privathäusern. Fast 60 Personen trugen sich noch am gleichen Abend ins Mitgliederverzeichnis ein. Den Regierungschef, Landesverweser von In der Maur, rief die Sache ebenfalls auf den Plan, wie aus einem Briefwechsel mit der Gemeinde hervorgeht. Er regte an, dass «aus Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit» auch eine entsprechende Strassenbeleuchtung eingeführt wird. «Eine Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes, welcher schon verschiedene Unzukömmlichkeiten im Gefolge hatte, könnte keinesfalls mehr geduldet werden.» Es sei daher Sache des Ortsvorstands, für die Aufstellung einer entsprechenden Anzahl Strassenlaternen zu sorgen.

«Die Gemeinde würde sich dem Spotte aussetzen»

Am 15. April 1902 erfolgte die amtliche Genehmigung des Vorhabens, eine Azetylen-Zentrale zu errichten, in der Carbid mit Wasser zu brennbarem Gas reagiert. Die Gemeinde beschloss aber, vorläufig auf die von der Regierung geforderte Strassenbeleuchtung zu verzichten. Von In der Maur fand dies «bedauernswert» und rügte den Ortsvorstand. Seine Entscheidung sei jedoch für die Regierung «in keiner Weise maβgebend». Zumindest bei den Gasthäusern Linde und Post sei je eine Strassenlaterne aufzustellen, «woselbst für viele in Schaan verkehrende Fremde sich der Mangel einer ordentlichen Straβenbeleuchtung besonders fühlbar macht und Anlaβ zu verschiedenen Unzukömmlichkeiten bietet». Das Aufstellen der Laternen habe bis spätestens Ende September 1902 zu erfolgen. Für die Einhaltung dieses Termins wurde der Ortsvorsteher unter Starfandrohung verantwortlich gemacht.

Von In der Maur war zwar ein Freund der Moderne, wollte sich dem Althergebrachten aber doch nicht ganz verschliessen. Er räumte ein, es genüge, wenn Petroleum-Lampen aufgestellt würden. Er merkte aber auch an, dass «nicht verkannt werden wird, daβ sich die Gemeinde dem Spotte aussetzen würde, wenn dieselbe die Möglichkeit, auch für diese Art von Beleuchtung Acetylengas zu verwenden, nicht benützen würde».

«Der Gaswärter hat nüchtern zu sein»

Zur Begleichung der Kosten für die Azetylengas-Anlage, die in der Egerta entstand und unabhängig von der Strassenbeleuchtung erstellt wurde, nahm die Genossenschaft einen Kredit von 29‘000 Kronen auf. Am 29. September 1902 wurde mit der Revision der Hausleitungen der Genossenschaftsmitglieder begonnen. Noch im gleichen Jahr nahm die Genossenschaft ihr operatives Geschäft auf. 1904 versorgte sie 60 Haushalte, 1919 deren 75 sowie die Weberei im Mühleholz mit Azetylen. Ein grosser kommerzieller Erfolg scheint die Gasbeleuchtung also nicht gewesen zu sein. Allerdings musste mit dem Energielieferanten vorsichtig umgegangen werden.

Für den Wärter der Gasanstalt wurden umfangreiche und grossformatig angefertigte Vorschriften gedruckt, in denen festgehalten ist, dass er stets nüchtern zu sein hat und dass die Räume der Gasanstalt keinesfalls mit offenem Feuer oder Licht betreten werden dürfen. Genau geregelt ist auch der Umgang mit dem Carbid. So war es immer in mit wasserdichten Deckeln verschlossenen Behältnissen zu lagern und herumliegende Stücke waren sofort aufzusammeln. Auch war niedergeschrieben, dass Arbeiten wie das Löten im Gaslager erst nach Ausserbetriebnahme desselben durchgeführt werden dürfen. «Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die allerschwersten Folgen für das Leben des Arbeiters nach sich ziehen beziehungsweise erheblichen Materialschaden verursachen», war als Warnung auf den Arbeitsanweisungen festgehalten.

Guten Rat in den Wind geschlagen

Dass diese Warnung nicht aus der Luft gegriffen war, zeigte sich im Dezember 1920. Die Elektrizität war dabei, die Azetylen-Nutzung zu verdrängen, bevor sie richtig Fuss fassen konnte, und die Carbid-Beschaffung wurde in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs immer schwieriger. So wurde der Betrieb der Anlage eingestellt. Zwei Jahre stand sie still. Dann sollte sie abgebaut werden. Um noch ein wenig Profit zu machen, schloss die Genossenschaft einen Vertrag mit einem Alteisenhändler aus Grabs. Sebastian Oehri und Karl Näscher wurden mit dem Abbau beauftragt. Schlosser Josef Beck hatte Genossenschaftsobmann Alexander Risch zuvor allerdings gewarnt, dass zunächst alles Gas entweichen müsse. Leider kümmerte sich dieser nicht um diesen gutgemeinten Ratschlag, sondern liess die beiden Handwerker ihre Arbeit so verrichten. Als er den Fortschritt ihrer Tätigkeit am 30. Dezember 1920 um 10 Uhr begutachten wollte, nahm das Schicksal seinen Lauf. Wie der tödliche Funke zustande kam, ist auch aus den Prozessunterlagen nicht überliefert. Doch die folgende Explosion riss Risch, Näscher und Oehri augenblicklich aus dem Leben.

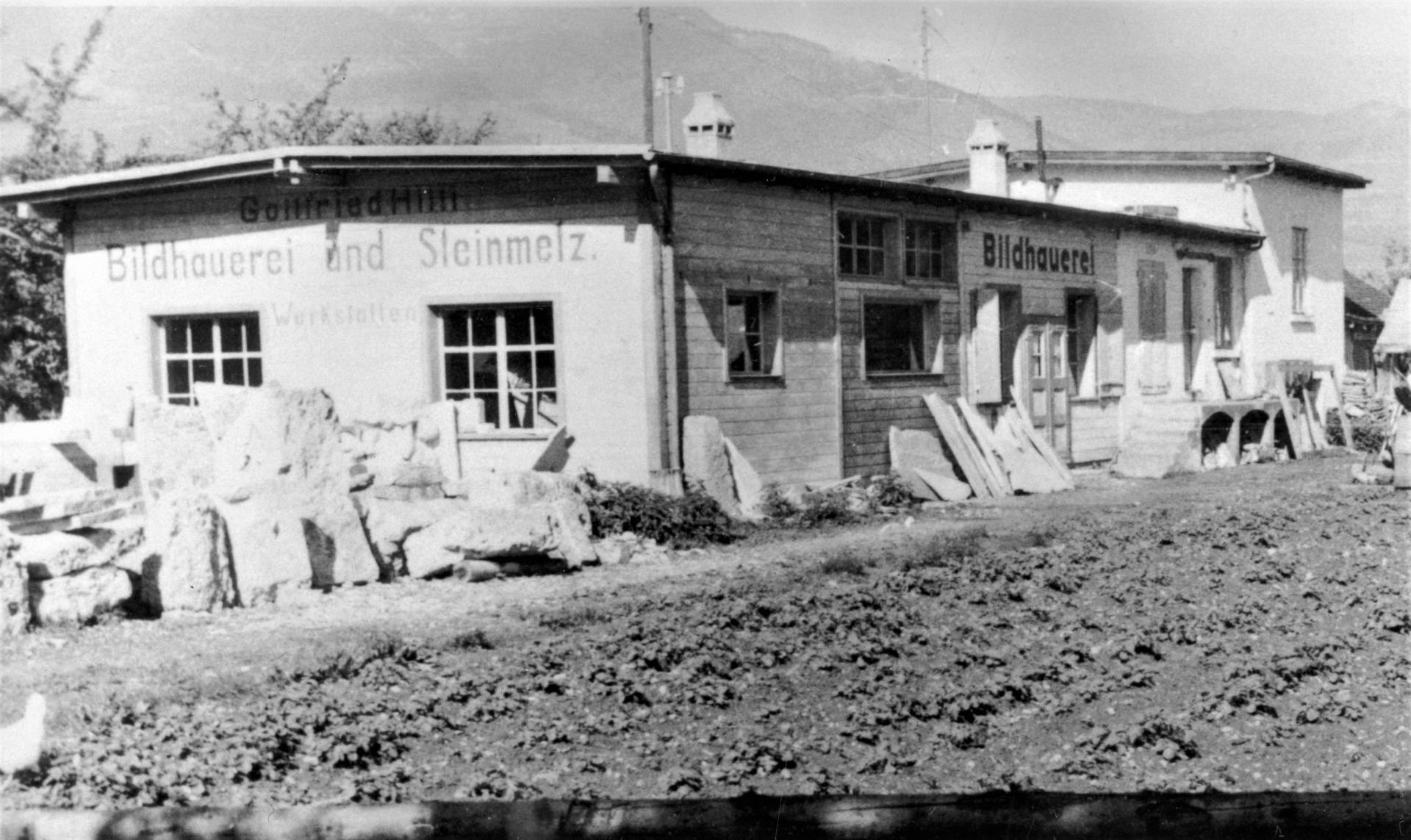

Auftaktfoto: Dort, wo die Azetylengas-Anlage stand, errichtete Bildhauer Gottfried Hilti 1932 seine Werkstatt. Der hintere, höhere Gebäudeteil dürfte noch aus der Zeit der Gasaufbereitung stammen. (Bild: Gemeindearchiv Schaan)