Von Grasdiebstählen und Revolverhelden

Ob Politiker für ihr Amt zu beneiden sind oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Ebenso verhält es sich bei der Frage, ob der Job heute einfacher ist als vor rund 100 Jahren. Die Materien, mit denen sich Regierung, Vorsteher und Gemeinderäte, zu befassen hatten, waren aber definitiv anders gelagert. SchaanGschecht gibt künftig in unregelmässigen Abstände Einblicke in die politische Arbeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

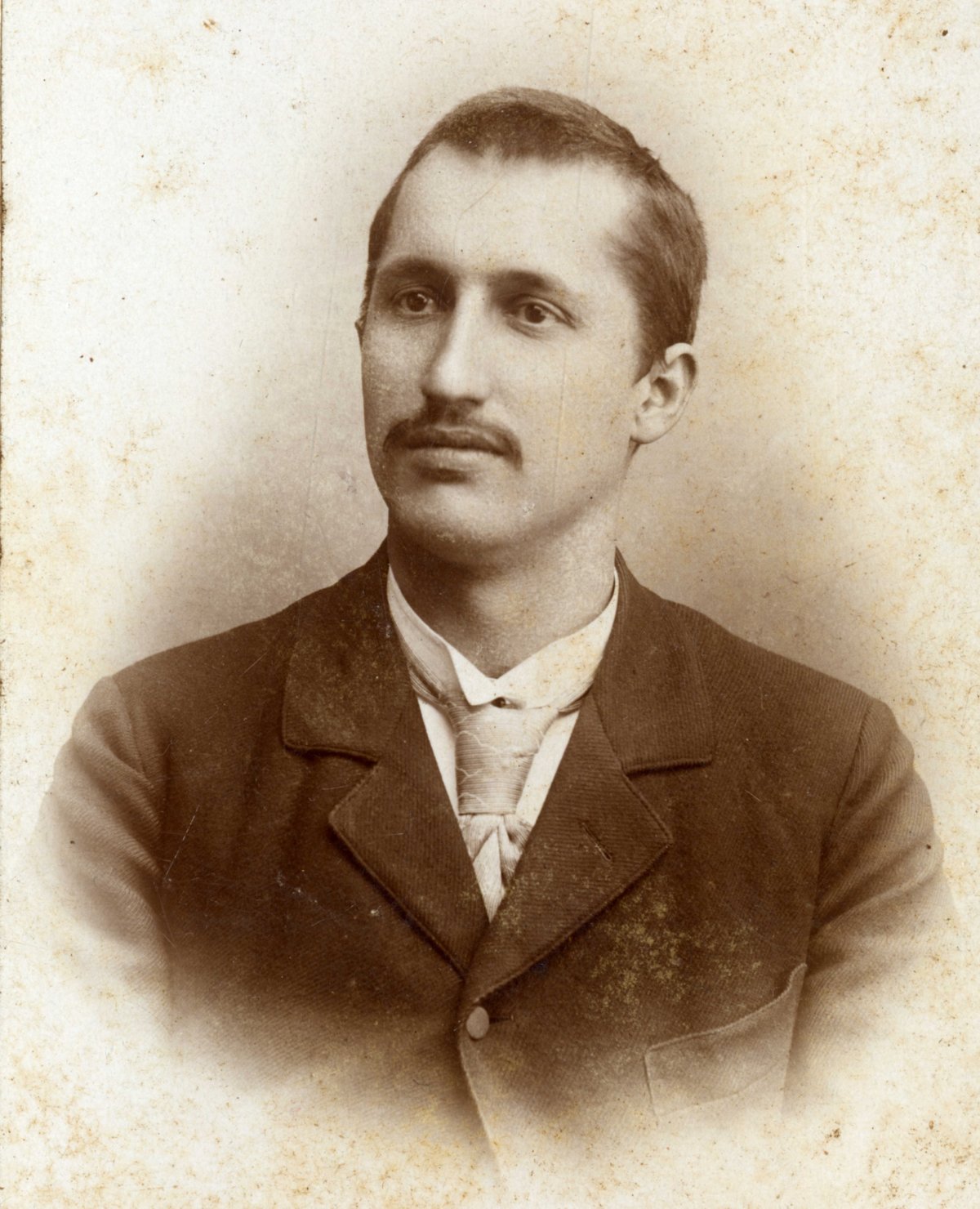

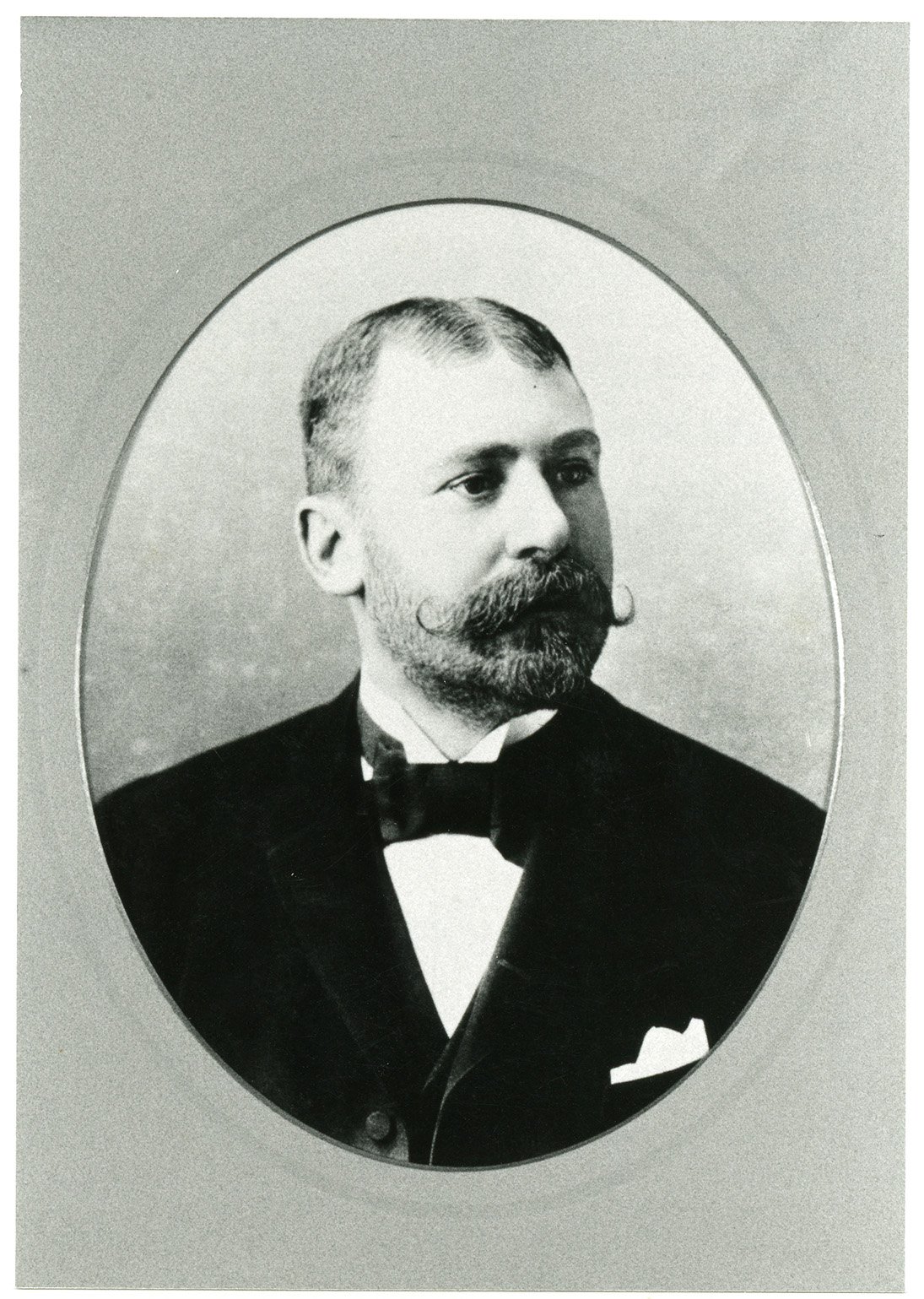

Berühmt war das Schaaner Gasthaus Traube bis zu seiner Schliessung im April 2007 auf jeden Fall. Bis zu einem gewissen Grad für Exzesse berüchtigt war es ebenfalls – zumindest während der Fasnacht. Doch auch schon kurz nachdem die Geschwister Josepha und Raimund Jehle ihren Gastronomiebetrieb, der zuvor an der Feldkircher Strasse beheimatet war, an die Landstrasse verlegt hatten, ereignete sich ein «grösserer Exzess, wobei aus Revolvern geschossen wurde». Diese Worte wählte kein geringerer als Landesverweser, nach heutigem Sprachgebrauch Regierungschef, Karl von In der Maur. Adressat des entsprechenden Schreibens vom 5. Januar 1912 war der Schaaner Vorsteher Friedrich «Fritz» Walser. In der Maur liess keinen Zweifel daran, wie er die hierarchischen Verhältnisse zwischen Regierung und Gemeindevorstehung beurteilte und machte seinem Ärger Luft darüber, dass er nicht mehr Details über den Vorfall vom 19. November 1911 in Erfahrung bringen konnte.

Dass die Untersuchungen des Landgerichts zu keinem Ergebnis geführt hätten, sei «hauptsächlich wohl dem Umstande zuzuschreiben» gewesen, «dass von polizeilicher Seite nicht sofort die Nachforschungen an Ort und Stelle mit aller Energie gepflogen wurden. […] Es ist Sache der zur Handhabung der Lokalpolizei berufenen Ortsvorstehung, in solchen Fällen unverweilt einzuschreiten und derartige Vorkommnisse ungesäumt (eventuell mit Benützung des Telephons) der fstl. Regierung anzuzeigen, was im vorliegenden Falle trotz der bestehenden Vorschrift unterlassen wurde, weshalb diese Vorschrift hiemit neuerlich zur künftigen genauesten Darnachachtung in Erinnerung gebracht wird.» Spannend ist die obrigkeitliche Rüge auch dahingehend, dass der Landesverweser mit Fritz Walser keinen Geringeren als den Landtagsvizepräsidenten in den Senkel stellte, mit dem er im Parlament auf eine gewisse Zusammenarbeit angewiesen war – selbst wenn die Rechte des Landtags als Volksvertretung längst noch nicht so ausgeprägt waren wie nach dem Inkrafttreten der Verfassung von 1921.

Eine Erinnerung an die Pflichten

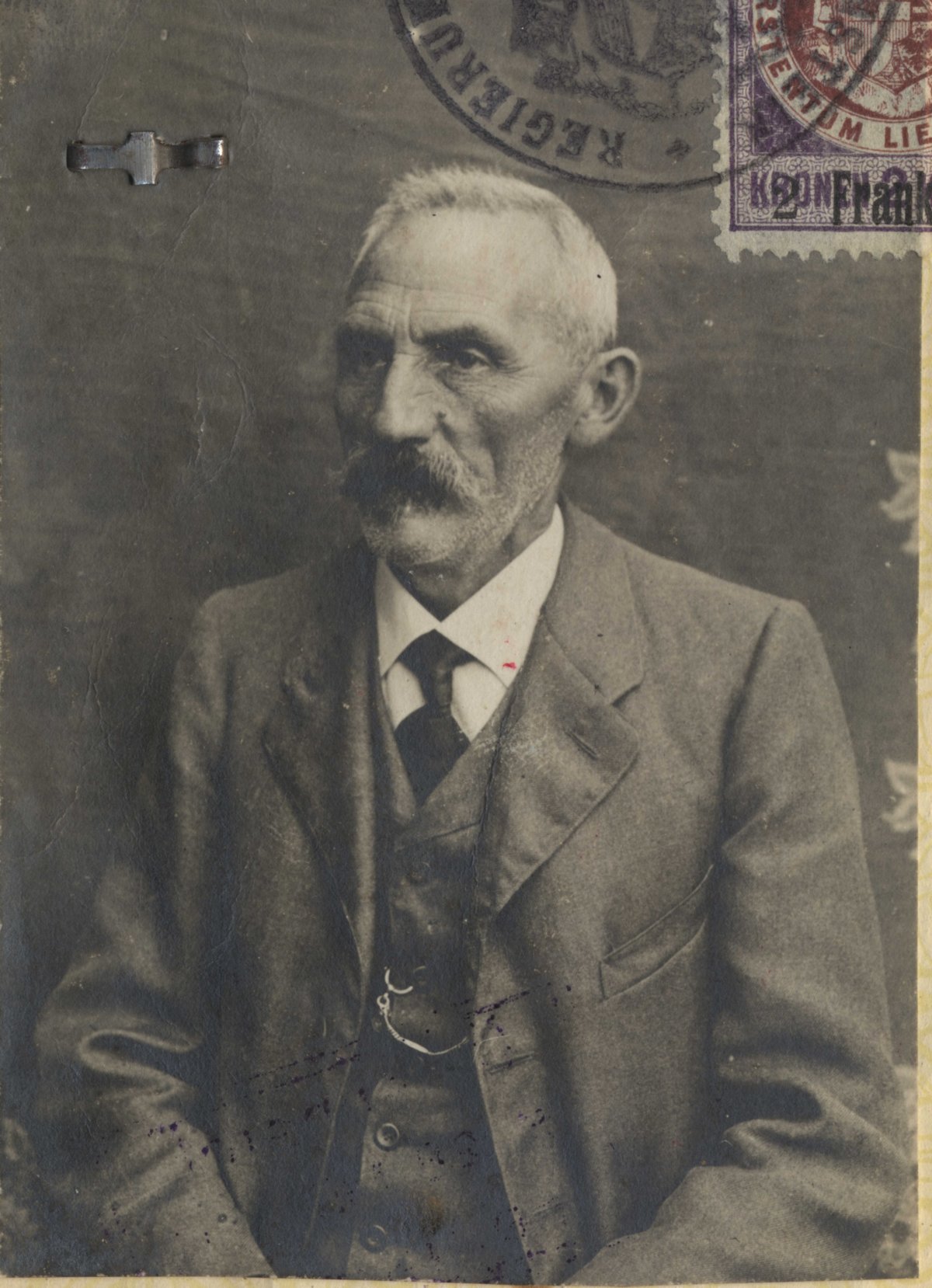

Ein Einzelfall war die landesverweserliche Standpauke nicht. Schon 1902 hatte In der Maur einem Schaaner Vorsteher gegenüber seinen Unmut kundgetan. Jakob Falk bekam sogar noch einiges mehr zu hören als Fritz Walser. In einem Schreiben aus dem Juni 1902 stellte der oberste Beamte des Landes klar: «Wie der fürstlichen Regierung gemeldet wird, kommen in Schaan fort und fort nächtliche Ruhestörungen und Excesse vor, welche hauptsächlich von jungen, nicht unter genügender Zucht stehenden und rohen Burschen verursacht werden. Diese mißlichen Zustände sind zum Theile auch darauf zurückzuführen, daß der Herr Ortsvorsteher selbst nicht mit genügender Energie einschreitet und zu sehr von der Furcht bestimmt wird, sich allfällige Feindschaften zuzuziehen. Ich sehe mich demnach veranlaßt, Sie hiemit nachdrücklich an die Pflichten Ihres Amtes zu erinnern, welches Ihnen ein strengeres Vorgehen gegen derartigen Unfug vorschreibt.»

Freilaufende Hühner und gestohlene Fallen

Die Schaaner Gemeindevorsteher des frühen 20. Jahrhunderts mussten jedoch nicht nur Druck aushalten, sondern auch ausüben – wenn die Sachverhalte und Hintergründe auch weniger schwerwiegend waren als Revolverschüsse vor Gasthäusern und Ruhestörungen oder Sachbeschädigungen durch Nachtbuben.

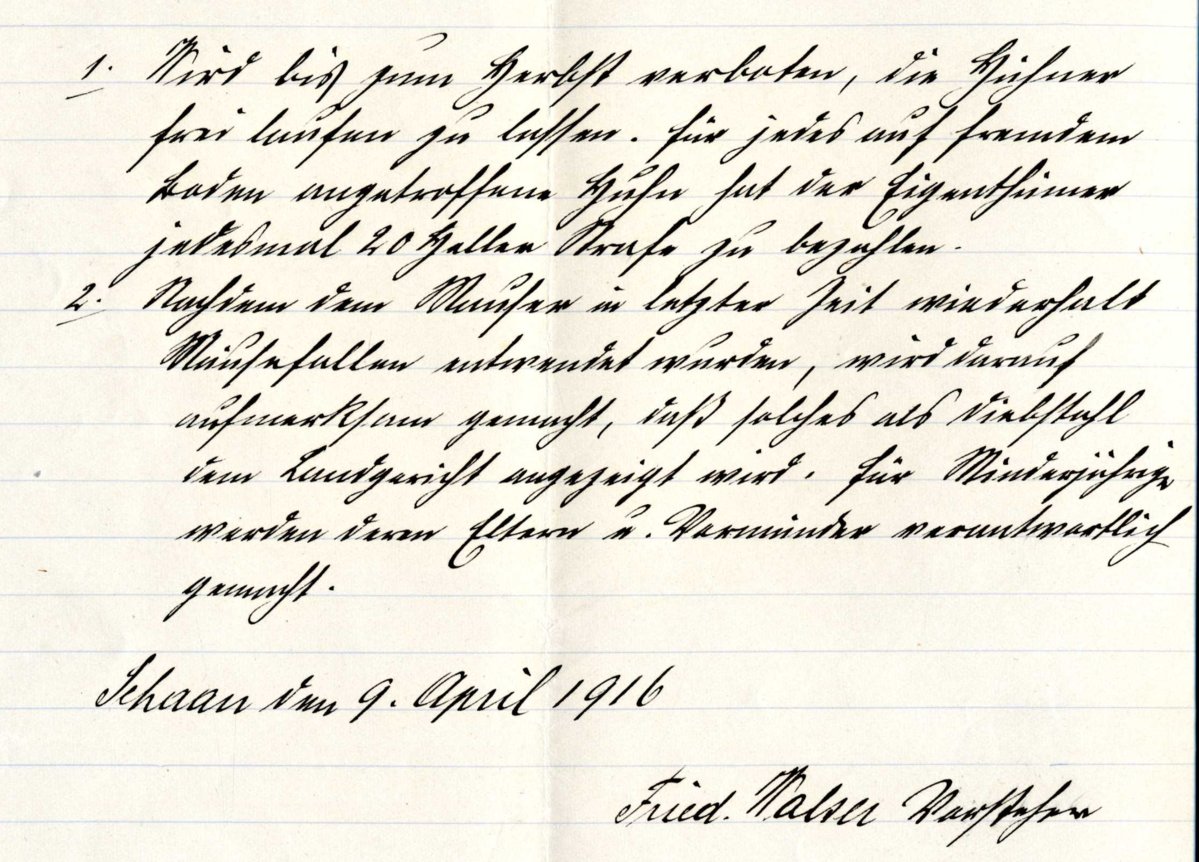

Am 9. April 1916 veröffentlichte Vorsteher Fritz Walser, nach dreijährigem Unterbruch zum zweiten Mal im Amt, beispielsweise eine Bekanntmachung, die sich zwei Aspekten des dörflichen Zusammenlebens widmete. Der erste lautete: «Wird bis zun Herbst verboten, die Hühner frei laufen zu lassen. Für jedes auf fremdem Boden angetroffene Huhn hat der Eigenthümer jedesmal 20 Heller Strafe zu bezahlen.» Der zweite: «Nachdem dem Mauser in letzter Zeit wiederholt Mäusefallen entwendet wurden, wird darauf aufmerksam gemacht, daß solches als Diebstahl dem Landgericht angezeigt wird. Für Minderjährige werden deren Eltern u. Vormünder verantwortlich gemacht.» Beide Bestimmungen sind auch vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs zu sehen, der sich immer stärker auf die Versorgungslage der Bevölkerung mit Lebensmitteln auswirkte. Die Hühner hätten dem Federvieh des Grundbesitzers das Futter wegfressen können, und die Arbeit des Mäusefängers dämmte Schädlinge ein, welche die Ernte reduzierten – aber natürlich nur in dem Mass, wie er sein Tagwerk auch verrichten konnte.

Die Notstandskommission greift durch

Mit der Versorgung der Bevölkerung in den Kriegsjahren beschäftigte sich auch die Landesnotstandskommission, die zu ihrer Unterstützung auf Lokalnotstandskommissionen in den Gemeinden zurückgreifen konnte. Ihre Hauptaufgabe war es, Lebensmittel gerecht zu verteilen, sodass möglichst alle Einwohner genug und niemand zu viel hatte. Und diese Kommissionen sahen genau hin. Am 27. Januar 1917 beispielsweise erhielt Johann Nigg aus Schaan von der Regierung eine Busse von 5 österreichischen Kronen zugunsten des Landesarmenfonds auferlegt, weil er eine Anordnung der Schaaner Lokalnotstandskommission zur «Abgabe von täglich 1 Liter Milch» missachtet hatte. Selbstverständlich erhielt Nigg eine Begründung des Bussbescheids: «Es ist festgestellt worden, dass Sie täglich über etwa 17 Liter Milch verfügen. Da nach Angaben Ihres Sohnes die 2 Kälber täglich zusammen nicht mehr als 14 Liter Milch erhalten und tatsächlich nach der in Schaan geübten Praxis für Kälber im Alter von 10 Wochen eine Milchfütterung von je 5 Litern täglich genügen würde, ist es Ihnen leicht möglich, der Anordnung der Lokalnotstandskommission nachzukommen. Diese Kommission hat nur im Hinblicke auf Ihren abgelegenen Wohnsitz davon abgesehen, von Ihnen täglich 2 Liter Milch anzusprechen.» Da Johann Nigg auf Dux wohnte und dort auch seine Milch abliefern sollte, war der Transportweg kein Grund für die Reduktion. Es scheint eher so, als wurde der beschwerliche Weg vom Dorf zum Eigenheim und der damit verbundene Energieaufwand als Grund vorgeschoben, um den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen.

Rationiertes Mehl und begehrtes Kaninchenfutter

Am 24. Juni 1917 musste sich dann wieder Vorsteher Walser mit der Lebensmittelversorgung beschäftigen. Einerseits kündigte er in einer Bekanntmachung von besagtem Tag an, dass am 25. Juni Backmehl verteilt werde – ein bis anderthalb Kilo pro Kopf. «Parteien, welche zur bestimmten Zeit sich nicht einfinden, erhalten bis zur nächsten Verteilung kein Mehl mehr», stellte der Vorsteher klar, bevor er sich erneut einer Diebstahlthematik annehmen musste: «Es wurde in letzter Zeit beobachtet, dass auf fremden Grundstücken für Kaninchen Futter gesammelt wurde.» Wer bei einem solchen «Grasdiebstahl» erwischt werde, kündigte Walser an, «kommt zur gesetzlichen Bestrafung».

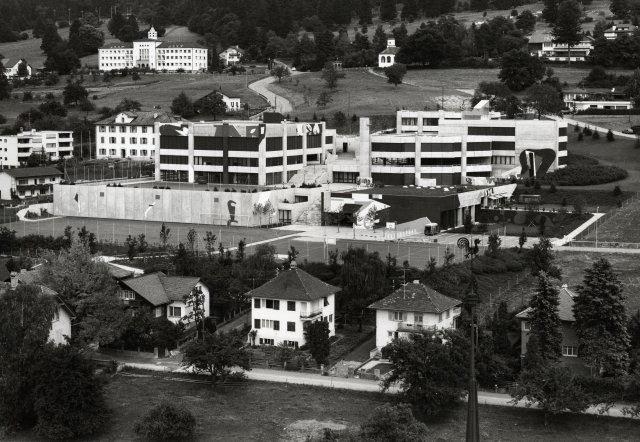

Auftaktbild: Das Gasthaus Traube an der Landstrasse, aufgenommen um 1915. (Bild: Gemeindearchiv Schaan, BSg 5/72, Verlag Hermann Wachter, Vaduz)